02 ديسمبر 2023

الموقف من التُّراث .. رِدَّةُ الفَهم بينَ المُحادَّة والكُدْيَة

الموقف من التُّراث .. رِدَّةُ الفَهم بينَ المُحادَّة والكُدْيَة

خالد الجبر

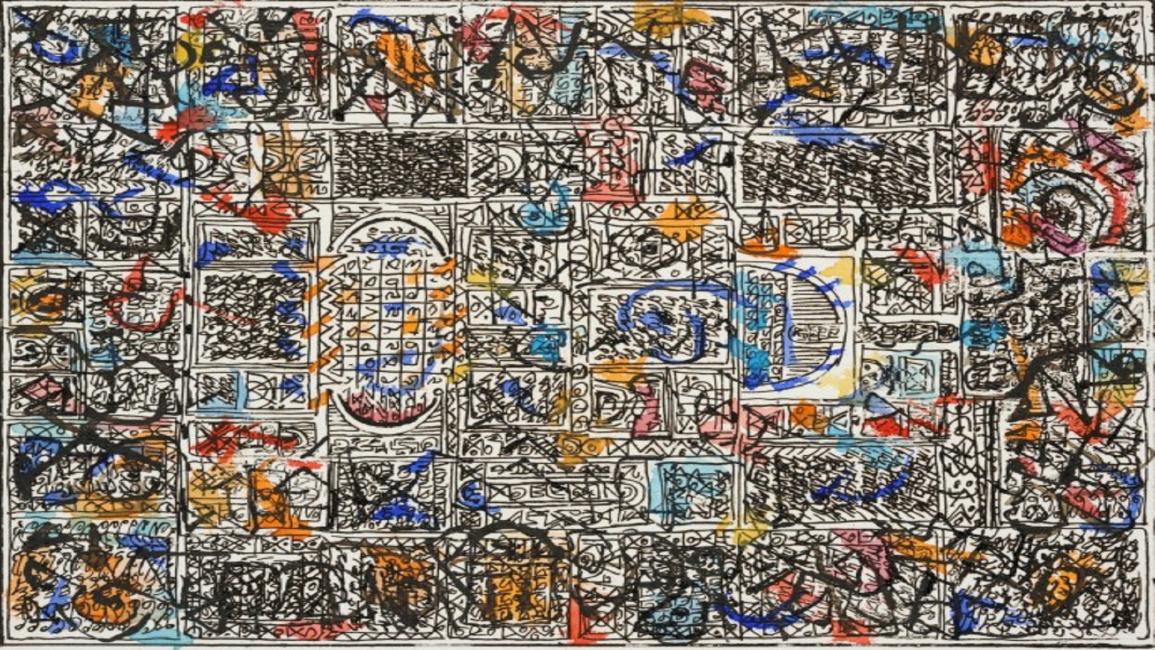

(محجوب بن بلة)

كثيرًا ما يصطدم القارئ بمواقفَ ناتئةٍ تُنبئ عن قصور في الفهمِ، وانحرافٍ في الوجهة، ورزوحٍ ثقيلِ الوطأة تحت رُكامٍ من المواقف المتشدِّدة تُجاه التُّراث العربيّ الإسلاميّ. وهي مواقفُ تنضحُ بالتَّناقُض، لا سيّما حين تصدُر من بعض دارسي الفلسفة العربيّة الذين خاضوا غِمار البحثِ في حضارة العرب، وتأسّس فكرُهم على الإعلاء من شأنِها في عصرها الذّهبيّ؛ عصر "بيت الحِكمة"، والتّرجمة، ووَزْنِ الكتاب المُتَرجَم بالذَّهبِ. فهُم من جهةٍ يعدُّونهُ عصرَ رُقِيٍّ وصُعُود، ويتبجَّحون بإنجازاتِه، ومن الأُخرى يُهَرْطِقُونَ نفَرًا غير قَليلٍ من الفلاسفةِ والمفكِّرين التّأسيسيّين، خاصَّةً الّذين انسرَبتْ أفكارُهم في نهاياتِ العُصور الوُسطى إلى أوروبا، فأقامَت بالتّفاعُل معها، وتثويرها وتحريرها، ومناقشتها واستنباطِ العَمَليّ منها، أصولَ حضارتِها المادّيّة والأخلاقيّة الحديثة.

الأصلُ أنّ التُّراث العربيّ الإسلاميّ كُلٌّ، وهو متنوِّع، وغنيٌّ بتنوُّعه في المناهج والرُّؤى والمعتقدات والأفكار والاهتمامات والتّأثّرات، والّذي يُسْقِط منه تنوُّعَه إنّما يضطهدُه بأقسى صُور الإقصاءِ والإلغاء والأُحاديّة المُفرِطة، ويجسِّد تُجاهه تَناقُضًا عَويصًا. لكلٍّ إذا شاءَ أن يتبنّى منهُ ما يشاء، لكن ليسَ من المنهجيّة في شيء، ولا من العقلانيّة الّتي تحترمُ التّنوُّع، وَصْمُ المُخالفِ بالهَرْطَقَة والزَّندَقة والخُروج من الملّة، والانحراف عن الجادّة... فهو كُلُّه تراث، وأولئكَ كلُّهم أسلاف. وتظهرُ قمّة التّناقُض في قولِ بعضِهم في التَّنظير الشَّعبويّ: هذا كلُّه تراثُنا العظيم الزّاخر بالعلومِ والفلسفة الأخلاقيّة واحترام العقل والحثّ على البحث والتّفكُّر ورصد الظّواهر ودراستِها، ثمَّ يرتدُّ في النُّخبويّ: كلُّ خارجٍ عن تصوُّرِنا وأفكارنا وفهمنا لهذا التُّراثِ خارجٌ من الملَّة، ويريد أن ينحرفَ بالإسلامِ إلى غايةٍ مرسومة. أليس هذا قُصورًا في فهم التّراث، وإزراءً به، وانتقاصًا من شأنه وقيمة أهله، وتكييفًا ضيِّق النَّظر له، وإسقاطًا ينمّ على جَهالة به وبإمكاناتِه العظيمةِ الّتي انفتح بها على الدُّنيا يوم شرَّق أهلُه في البلاد وغرّبُوا؟

هنا نماذجَ من مفكّري التّراث وفلاسفتِه، وقبساتٍ من أفكارهم؛ ليتبيَّن القارئُ الفارق العقليّ

والنّفسيّ والوجدانيّ بين حال الأمّة في ذلك العصر وحال بعضِ أدعياء التّنظير لها في يومها هذا، مركِّزًا على "انفتاح" خطابِها سالفًا حين كانَ متحرِّرًا من الغاياتِ الضّيّقة، والنّفوس المريضة، والقيود الموهومة، وانغلاقِه حاضرًا في زمنٍ تخطَّت فيه البشريّةُ آفاق المُتخَيَّل في البحثِ والتّطوير والإنجاز.

هل كانَ البَلَدِيُّ (ت: 380هـ) زِندِيقًا مُنحرفًا مُهَرطِقًا كَافرًا خارجًا من المِلَّة، حين قارنَ الأجنَّة بالثِّمار، قائلًا: "وكذلك يكونُ حال الجَنين المعنيِّ بتدبيرِ الحامل به، في حفظِ صحَّتِها، واستعمال ما يجبُ من الحرَكَاتِ والأغذيةِ والأشربةِ والأدويةِ والنَّوم والهِمَمِ النّفسيَّة، إلى غير ذلك من التّدبير الفاضلِ فيها في تمامِه، ولِجمالِه، واستوائه في خِلْقَتِه وشِدَّتِه وقُوَّتِه وحُسْن صُورتِه وطُولِ بَقائِه ومُدَّتِه، ومتى كان تدبيرُ الحامل به في حال حَمْلِه بضِدِّ ذلكَ كان الأمرُ بالضِّدّ في أنّه يكونُ أنقصَ وأقصَفَ وأردأ خلقةً وأضعف قُوّةً وأقلّ بقاءً وأقصرَ عُمرًا" (كتاب تدبير الحبالى والأطفال والصّبيان وحفظ صحّتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم: ص77)، فخَالفَ المعهودَ من أمر حُسْنِ الخِلْقَةِ ورداءَتِها، وقِصَرِ العُمر وطُولِه، وأعاد ذلك كلّه إلى أسباب مادّيّة طبيعيّة تتّصل بصحّة الحاملِ والعناية بها من مطعم ومشرب وأحوال نفسيَّةٍ؟

وهل كان مِسْكَوَيْهِ (325- 421هـ) زِندِيقًا مُنحرفًا مُهَرطِقًا كَافرًا خارجًا من المِلَّة حين تكلَّم على النّبات البذريّ، والنّبات اللّابذريّ قائلًا فيه: "نبَتَ من غير زَرْع ولا بذرٍ، ولا يُحفظ نوعُه بالثّمر والبذر، ويكفيه في حُدوثِه: امتزاجُ العناصر، وهُبوب الرّياح، وطُلوع الشَّمس"، ونصَّ على تطوُّر الأحياء مِن الطِّين نباتًا فحيوانًا ...، بقوله: "وَإِلَى هذا يَنْتَهِي فِعْلُ الطَّبيعةِ الَّتِي وكَّلها الله عزّ وجلّ بالمحسوساتِ" (تهذيب الأخلاق: ص58)؟ وما مسكويه في هذا فريدَ عصره ووحيدَه، لكنّه نشأ في عصرٍ فريدٍ منفتحٍ متفكِّر تميَّز بالعقلِ الواعي النّاقدِ الذي لا يتهيّبُ الظّواهرَ، ولا تحدُّه حدودٌ في مُقاربتِها بِإعمال العقلِ والنّظر والتّجربة والتّدبُّر، فقد عاشَ في عصر التّوحيديّ أبي حيّان، وإخوان الصّفا، والكرمانيّ، وجاءَ عَقِبَ الجاحظِ الذي أسّس لشيءٍ من تأثُّر أفرادِ الجنسِ نفسه بتنوُّع بيئاتِهم.

وهل كان ابنُ رُشد (520- 595هـ) زِندِيقًا مُنحرفًا مُهَرطِقًا كَافرًا خارجًا من المِلَّة حين خالفَ الغزالي، مؤكِّدًا القولَ بِالسَّببيَّة، وبأنّ اقتران الأسباب بالمُسبَّبات اقترانُ تَلازُمٍ، وذاهبًا إلى أهميّة الطّبيعيّات مع الإلهيّاتِ، وجاعلًا منها السّبيلَ الأوكدَ إليها (تهافت التّهافت: ص ص746- 747، 767- 769)، قُبالةَ الغَزَّاليّ الذي نفى التّلازُم في اقتران الأسبابِ بالمُسبَّبات، وجعل المرءَ مُكتفيًا بالإلهيّاتِ غَنيًّا عن الطّبيعيّات والبحثِ فيها؛ لأنّ العامّة تتّفق في مبادئ الأولى، والأُخرى يختلطُ فيها الحقّ بالباطل؟ ألم تأخذ أوروبّا ابن رُشدٍ الذي حُرقِت كُتبُه ذات حين من الدّهر، بسبب التّشدُّد والتّطرُّف، وسوء فهم الدّين الّذي يحثّ على التفكُّر والتّدبُّر ويؤكّد أهمّيّة العقلِ، وتعاليمه السّمحة المنفتحة حتّى على المُخالفِ "الكلمة الحكمة ضالّةُ المؤمن"؟ ألم يكرّس مُناهضُو ابن رُشدٍ نهجًا ثباتيًّا في كلّ شيءٍ حتّى في إمكانيّة تطوُّر الفهم، ومراكمةِ العُلوم، وتعميمِ ما يتوصّل إليه الباحثونَ والمفكّرونَ ليكون موضعًا للنّقاشِ، وهو النّهجُ الذي أغلقَ كلّ أفقٍ كان مُشْرَعًا في وجهِ الأمّة؟

وهل كان ابنُ خَلْدُونٍ (732- 808هـ) زِندِيقًا مُنحرفًا مُهَرطِقًا كَافرًا خارجًا من المِلَّة حين عقد فصلًا في (المقدّمة) للكلامِ على "أثر الهواء في أخلاق البشر"، فقال: "قد رأينا من خُلُقِ

السُّودان على العموم الخفَّة والطَّيش وكثرة الطَّرب، فتجدهم مُولَعين بالرَّقص على كلِّ توقيع، موصُوفين بالحُمْق في كلِّ قُطر. والسَّبب الصَّحيحُ في ذلك أنّه تقرَّر في موضعه مِنَ الحكمة أنَّ طبيعة الفرح والسُّرور هيَ انتشار الرُّوح الحيَوانيِّ وتَفَشِّيهِ، وطبيعة الحُزن بالعكس، وهوَ انقِبَاضُه وتكاثُفه. وتقرّر أنّ الحرارة مُفَشِّية للهواء والبخار، مُخَلْخِلة له، زائدةٌ في كَمِّيَّته؛ ولهذا يجد المُنْتَشِي من الفرح والسُّرور ما لا يُعبّر عنه، وذلك بما يُدَاخِل بُخار الرّوح في القلب من الحرارة الغَريزِيّة الّتي تبعثها سَوْرَةُ الخَمْر في الرُّوح من مزاجه، فيتفَشّى الرُّوح وتجيء طبيعة الفرح... ولمّا كان السُّودان ساكنين في الإقليم الحارّ، وَاستَوْلى الحرُّ على أمزجتهم وفي أصل تكوينهم، كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم وإقليمهم، فتكون أرواحهم بالقياس إلى أرواح أهل الإقليم الرّابع أشدَّ حرًّا فتكون أكثر تفشِّيًا فتكون أسرع فرحاً وسرورًا وأكثر انبساطًا، ويجيء الطّيش على أثر هذه ... ولمّا كانت فاس من بلاد المغرب بالعكس منها في التّوغُّل في التُّلول الباردة كيف ترى أهلها مُطْرِقِين إطراق الحزن، وكيف أفرطوا في نظر العواقب حتى إنّ الرّجل منهم ليدَّخِر قُوت سنتين من حبوب الحِنطة، ويُبَاكِر الأسواق لشراء قُوته ليومه مخافَةَ أن يُرْزَأ شَيْئًا من مُدَّخَرِه، وتَتَبَّعْ ذلك في الأقاليم والبُلدان تَجِدْ في الأخلاق أَثَرًا من كيفيَّاتِ الهَوَاءِ" (المقدّمة: ص194- 195)؟

ألم يتأثَّر هؤلاء بيُونان وفكرِهم؟ بل إنّ القارئَ يدهشُ لإعجابهم بما أنتجت الأمم الأُخرى، من يُونان والهِند وفارس، وتأثُّرهم بأفكارِهم كتأثُّر التّلميذ بما يتلقّى عن أستاذه. صحيحٌ أنّهم عرّضوا كلّ ما قرؤوا وترجموا للنّقد والتّمحيص والتّحرير، وأحيانًا إلى الرَّفضِ والرَّدّ، لكنّهم لم يقفُوا من هذا الفكر والتّراث موقفًا سلبيًّا هُروبيًّا إقصائيًّا إلغائيًّا، ولا اتّهموهُ، ولا حَدُّوا مَن تأمَّلَه وفكَّر فيه ونهجَ نهجَه وبنى عليه. أليسَ المنطقُ الصُّوريُّ ممّا أثّر عميقًا في الفكر العربيّ الإسلاميّ في سائر العُلومِ؟ فلماذا نشهدُ في زمانِنا هذا "رِدَّةً" على أولئكَ وأفكارهم ومواقفِهم، واتّهامًا فَجًّا سَمْجًا لكلّ مُختلفٍ، بل خوضًا في "النِّيَّاتِ" و"المَعاني المُضْمَرَة" في بُطونِ أصحابِها، وكأنّ بعضَ المنظِّرين في الأخلاق أصبحَ مُطَّلعًا على "السَّرائر" وما تُجِنُّ الصُّدور؟

وقد لا تجدُ تفسيرًا لمثل هذه المواقفِ إلّا الضَّعْفَ والتّخاذُلَ والقُصورَ، والاكتسابَ بالمُحَادَّةِ، والكُدْيَةِ، والتّحرُّشَ كصنيعِ بعضِ الزَّعانفةِ من الشُّعراء حين تعرّضوا لجريرٍ فأهملهُم، وأمثالهم حينَ عَرَضُوا للمتنبّي فتجاهلَهم، فكان النِّسيانُ مصيرَهم المحتومَ.

هنا نماذجَ من مفكّري التّراث وفلاسفتِه، وقبساتٍ من أفكارهم؛ ليتبيَّن القارئُ الفارق العقليّ

هل كانَ البَلَدِيُّ (ت: 380هـ) زِندِيقًا مُنحرفًا مُهَرطِقًا كَافرًا خارجًا من المِلَّة، حين قارنَ الأجنَّة بالثِّمار، قائلًا: "وكذلك يكونُ حال الجَنين المعنيِّ بتدبيرِ الحامل به، في حفظِ صحَّتِها، واستعمال ما يجبُ من الحرَكَاتِ والأغذيةِ والأشربةِ والأدويةِ والنَّوم والهِمَمِ النّفسيَّة، إلى غير ذلك من التّدبير الفاضلِ فيها في تمامِه، ولِجمالِه، واستوائه في خِلْقَتِه وشِدَّتِه وقُوَّتِه وحُسْن صُورتِه وطُولِ بَقائِه ومُدَّتِه، ومتى كان تدبيرُ الحامل به في حال حَمْلِه بضِدِّ ذلكَ كان الأمرُ بالضِّدّ في أنّه يكونُ أنقصَ وأقصَفَ وأردأ خلقةً وأضعف قُوّةً وأقلّ بقاءً وأقصرَ عُمرًا" (كتاب تدبير الحبالى والأطفال والصّبيان وحفظ صحّتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم: ص77)، فخَالفَ المعهودَ من أمر حُسْنِ الخِلْقَةِ ورداءَتِها، وقِصَرِ العُمر وطُولِه، وأعاد ذلك كلّه إلى أسباب مادّيّة طبيعيّة تتّصل بصحّة الحاملِ والعناية بها من مطعم ومشرب وأحوال نفسيَّةٍ؟

وهل كان مِسْكَوَيْهِ (325- 421هـ) زِندِيقًا مُنحرفًا مُهَرطِقًا كَافرًا خارجًا من المِلَّة حين تكلَّم على النّبات البذريّ، والنّبات اللّابذريّ قائلًا فيه: "نبَتَ من غير زَرْع ولا بذرٍ، ولا يُحفظ نوعُه بالثّمر والبذر، ويكفيه في حُدوثِه: امتزاجُ العناصر، وهُبوب الرّياح، وطُلوع الشَّمس"، ونصَّ على تطوُّر الأحياء مِن الطِّين نباتًا فحيوانًا ...، بقوله: "وَإِلَى هذا يَنْتَهِي فِعْلُ الطَّبيعةِ الَّتِي وكَّلها الله عزّ وجلّ بالمحسوساتِ" (تهذيب الأخلاق: ص58)؟ وما مسكويه في هذا فريدَ عصره ووحيدَه، لكنّه نشأ في عصرٍ فريدٍ منفتحٍ متفكِّر تميَّز بالعقلِ الواعي النّاقدِ الذي لا يتهيّبُ الظّواهرَ، ولا تحدُّه حدودٌ في مُقاربتِها بِإعمال العقلِ والنّظر والتّجربة والتّدبُّر، فقد عاشَ في عصر التّوحيديّ أبي حيّان، وإخوان الصّفا، والكرمانيّ، وجاءَ عَقِبَ الجاحظِ الذي أسّس لشيءٍ من تأثُّر أفرادِ الجنسِ نفسه بتنوُّع بيئاتِهم.

وهل كان ابنُ رُشد (520- 595هـ) زِندِيقًا مُنحرفًا مُهَرطِقًا كَافرًا خارجًا من المِلَّة حين خالفَ الغزالي، مؤكِّدًا القولَ بِالسَّببيَّة، وبأنّ اقتران الأسباب بالمُسبَّبات اقترانُ تَلازُمٍ، وذاهبًا إلى أهميّة الطّبيعيّات مع الإلهيّاتِ، وجاعلًا منها السّبيلَ الأوكدَ إليها (تهافت التّهافت: ص ص746- 747، 767- 769)، قُبالةَ الغَزَّاليّ الذي نفى التّلازُم في اقتران الأسبابِ بالمُسبَّبات، وجعل المرءَ مُكتفيًا بالإلهيّاتِ غَنيًّا عن الطّبيعيّات والبحثِ فيها؛ لأنّ العامّة تتّفق في مبادئ الأولى، والأُخرى يختلطُ فيها الحقّ بالباطل؟ ألم تأخذ أوروبّا ابن رُشدٍ الذي حُرقِت كُتبُه ذات حين من الدّهر، بسبب التّشدُّد والتّطرُّف، وسوء فهم الدّين الّذي يحثّ على التفكُّر والتّدبُّر ويؤكّد أهمّيّة العقلِ، وتعاليمه السّمحة المنفتحة حتّى على المُخالفِ "الكلمة الحكمة ضالّةُ المؤمن"؟ ألم يكرّس مُناهضُو ابن رُشدٍ نهجًا ثباتيًّا في كلّ شيءٍ حتّى في إمكانيّة تطوُّر الفهم، ومراكمةِ العُلوم، وتعميمِ ما يتوصّل إليه الباحثونَ والمفكّرونَ ليكون موضعًا للنّقاشِ، وهو النّهجُ الذي أغلقَ كلّ أفقٍ كان مُشْرَعًا في وجهِ الأمّة؟

وهل كان ابنُ خَلْدُونٍ (732- 808هـ) زِندِيقًا مُنحرفًا مُهَرطِقًا كَافرًا خارجًا من المِلَّة حين عقد فصلًا في (المقدّمة) للكلامِ على "أثر الهواء في أخلاق البشر"، فقال: "قد رأينا من خُلُقِ

ألم يتأثَّر هؤلاء بيُونان وفكرِهم؟ بل إنّ القارئَ يدهشُ لإعجابهم بما أنتجت الأمم الأُخرى، من يُونان والهِند وفارس، وتأثُّرهم بأفكارِهم كتأثُّر التّلميذ بما يتلقّى عن أستاذه. صحيحٌ أنّهم عرّضوا كلّ ما قرؤوا وترجموا للنّقد والتّمحيص والتّحرير، وأحيانًا إلى الرَّفضِ والرَّدّ، لكنّهم لم يقفُوا من هذا الفكر والتّراث موقفًا سلبيًّا هُروبيًّا إقصائيًّا إلغائيًّا، ولا اتّهموهُ، ولا حَدُّوا مَن تأمَّلَه وفكَّر فيه ونهجَ نهجَه وبنى عليه. أليسَ المنطقُ الصُّوريُّ ممّا أثّر عميقًا في الفكر العربيّ الإسلاميّ في سائر العُلومِ؟ فلماذا نشهدُ في زمانِنا هذا "رِدَّةً" على أولئكَ وأفكارهم ومواقفِهم، واتّهامًا فَجًّا سَمْجًا لكلّ مُختلفٍ، بل خوضًا في "النِّيَّاتِ" و"المَعاني المُضْمَرَة" في بُطونِ أصحابِها، وكأنّ بعضَ المنظِّرين في الأخلاق أصبحَ مُطَّلعًا على "السَّرائر" وما تُجِنُّ الصُّدور؟

وقد لا تجدُ تفسيرًا لمثل هذه المواقفِ إلّا الضَّعْفَ والتّخاذُلَ والقُصورَ، والاكتسابَ بالمُحَادَّةِ، والكُدْيَةِ، والتّحرُّشَ كصنيعِ بعضِ الزَّعانفةِ من الشُّعراء حين تعرّضوا لجريرٍ فأهملهُم، وأمثالهم حينَ عَرَضُوا للمتنبّي فتجاهلَهم، فكان النِّسيانُ مصيرَهم المحتومَ.

مقالات أخرى

10 يوليو 2023

19 ابريل 2023

05 يناير 2023