11 ابريل 2024

الحاجة إلى التنوير للخروج من قصورنا

الحاجة إلى التنوير للخروج من قصورنا

تعاني المجتمعات العربية من الضعف والعجز اللذين يوّلدان انشطاراً هائلاً لطيْف من الأسئلة، وعلى كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والطائفية.. إلخ، بحاجة إلى الإجابة في ظل هذا الزلزال الذي مرّت وتمر به المنطقة العربية. ومن بين هذه الأسئلة سؤال الحداثة، الذي يبدو وكأن الزمن تجاوزه، لأننا نبدو، في بعض الأماكن العربية، عدنا إلى ما قبل زمن الحداثة.

عملت الحداثة ذات المركزية الأوروبية على اختراق العالم الآخر عبر التجربة الاستعمارية بشكلٍ لا يمكن مقاومته، وفرضت نفسها بصفتها الطريق الوحيد إلى المستقبل أمام هذه الدول. وفرضت هذه الحداثة مفاهيمها في الإطار الكوني، فاستمدّت الثقافات الأخرى مفاهيمها من التجربة الأوروبية للحداثة، فغزت الحداثة الواقع والعقل العربي معاً، كما غزت كل المجتمعات البشرية، وعمل هذا الغزو على تبدل رؤية المجتمعات للعالم. ولكن هذا الغزو في التجربة العربية لم يشكّل قطيعة مع الماضي الذي خيّم بكل ثقله على هذه التجربة، في الوقت الذي كانت فيه القطيعة مع الماضي جوهر التجربة الأوروبية الحداثية، بصفة أن الحداثة تأخذ مشروعيتها من المستقبل، وليس من الماضي، فإن إخفاق التجربة العربية لا يعود إلى عدم الأخذ بالحداثة، إنما لسبب معاكس، هو أن الحداثة التي أخذ بها العالم العربي، واستنبتها في تربته، لم تنتج القيم نفسها ولم تؤدِ الوظائف نفسها التي وجدت من أجلها، وكانت منتظرةً منها.

منذ اصطدم العرب بالنموذج الغربي للحداثة، لا يملكون حرية الاختيار بين الأخذ به وتركه، إلا إذا كنا لا نشكل جزءاً من هذا العالم، ونعيش في جزيرةٍ معزولة. لقد فرض النموذج الغربي نفسه منذ بداية التوسع الاستعماري الأوروبي. ومنذ القرن التاسع عشر، فرض نفسه نموذجا عالميا. فرض هذا النموذج الحضاري نفسه علينا بوسائله هو. هكذا وجد العرب أنفسهم، كما وجدت الشعوب المستعمرة كلها نفسها، أمام عملية "تحديث" كولونيالية لبعض القطاعات في المجتمع، وهي تلك التي تهم المستعمر أكثر من غيرها. عملية "تحديث" لم تستنبت أسسها في الداخل، بل نقلت من الخارج جاهزة، وغرست غرساً، بالإغراء أو بالقوة، في مجموعة من القطاعات التي أصبحت، بعد الاستقلال، الهياكل الأساسية للدولة الحديثة في بلداننا.

ولد مصطلح الحداثة في التجربة العربية دعوةً إلى تحقيق الانتقال الذي لم ينجز في الواقع

الموضوعي، ما جعله مطلبا مستقبليا، في الوقت الذي عبرت الحداثة في موطنها الأصلي عن حالة قائمة، على اعتبار أن الحداثة في سياقها الأوروبي ليست مشروعاً كالنهضة، إنما هي سياسة وممارسة يومية، هي تغييرٌ في كل الاتجاهات لبنى الواقع والفكر، ما جعل نشوءها مستقلا عن الوعي بها، فهي عملية أيديولوجية واسعة ومفتوحة، لها معالم محدّدة، لكنها لا تنتظم في إطار نظريةٍ من الممكن المناداة بها في هذا الاتجاه أو ذاك، إنما هي عملية تخترق المجتمع بكل بناه. لذلك تبقى الدعوة إليها هدفا نسعى إلى تحقيقه، دعوة تخترقها ثغراتٌ لا يمكن سدّها، لأن الحداثة مجموعة من التراكمات الجزئية التي يؤدي تراكمها إلى إنتاج واقع موضوعي حديث، فهي عملية متحوّلة في أشكالها ومضامينها، في الزمان والمكان، فهي ليست ثابتةً وغير قابلة للرجوع إلا إلى منظومة من القيم. وبما أنها ليست مفهوماً يصلح أداة للتحليل، فانه ليس هناك قوانين للحداثة، بل هناك معالم للحداثة، ليست هناك أيضاً نظرية في الحداثة، بل هناك منطق للحداثة وأيديولوجيا للحداثة. وإذا كانت الحداثة نموذجاً لمفهوم "حديث".

عانت التجربة العربية من ممانعة قطاعات واسعة في مجتمعاتها لغزو الحداثة، وحافظت على طبقاتٍ كثيفة في عمق المجتمع العربي، لم تستطع الحداثة الوصول إليها، ما جعل المجتمع العربي المعاصر غير قادر على التوصل إلى تحقيق حداثة بمعناها الأصيل، كما أنه ليس تقليدياً بكل معنى الكلمة. وكما يشرح المرحوم هشام شرابي، فإنه يعيش في ظل خطابين، ويعاني من الانفصام، خطاب الحقيقة الشاملة الكلية التقليدية، خطاب الحقيقة الحديثة المحدودة. وأنه أصبح عاجزاً عن التعامل مع أيٍّ منهما بشكل عقلاني ومنظم، يمكنه من إرساء علاقته بالماضي أو الحاضر أو المستقبل، من خلال وعي ذاتي مستقل. وبهذا فهو مجتمع متضارب، تحكمه التناقضات على صعيد الفكر، كما على صعيد الممارسة. كما أن ارتكاز عملية التحديث إلى عامل خارجي يؤثر في تطوره الداخلي، فيدفعه إلى التحول، فما أن تنطلق عملية "التحديث" حتى يتشوّه التطور الذاتي الداخلي، فيتخذ شكلاً لم يكتمل نضوجه. ليس هذا التشوّه الملازم لعملية "التحديث" ناتجاً عن تعثر داخلي فقط، بل عن تأثير العامل الخارجي أيضاً. وفي ظل هذا العامل الخارجي، يشكل نجاح عملية التحديث نفسها إعاقةً متى جرت تلك العملية في إطار التبعية والخضوع. ولأن أوروبا كانت السبّاقة إلى التحديث، ففيها فقط كان التحوّل إلى الحداثة ذاتياً، وبالتالي أصيلاً. وفي كل الثقافات الأخرى، جرى التحديث في ظل أوضاع تبعيةٍ أدّت إلى حداثة مشوّهة زائفة. التناقض الداخلي والتبعية الخارجية دفعا الحضارات غير الأوروبية إلى اتخاذ أنماط مشوّهة مختلفة من النمو التحديثي. وفي مثل هذا التشوّه، تتعايش التقليدية الأصيلة وأشكال من الحداثة، بالقدر نفسه الذي تغيب فيه هذه التقليدية، وتغيب الحداثة الحقة. ويعبر عن ذلك استمرار القيم التقليدية، والممارسة الصنمية للحداثة. وهنا يصبح التشكيل الاجتماعي يعاني انفصاماً حضارياً، حسب شرابي.

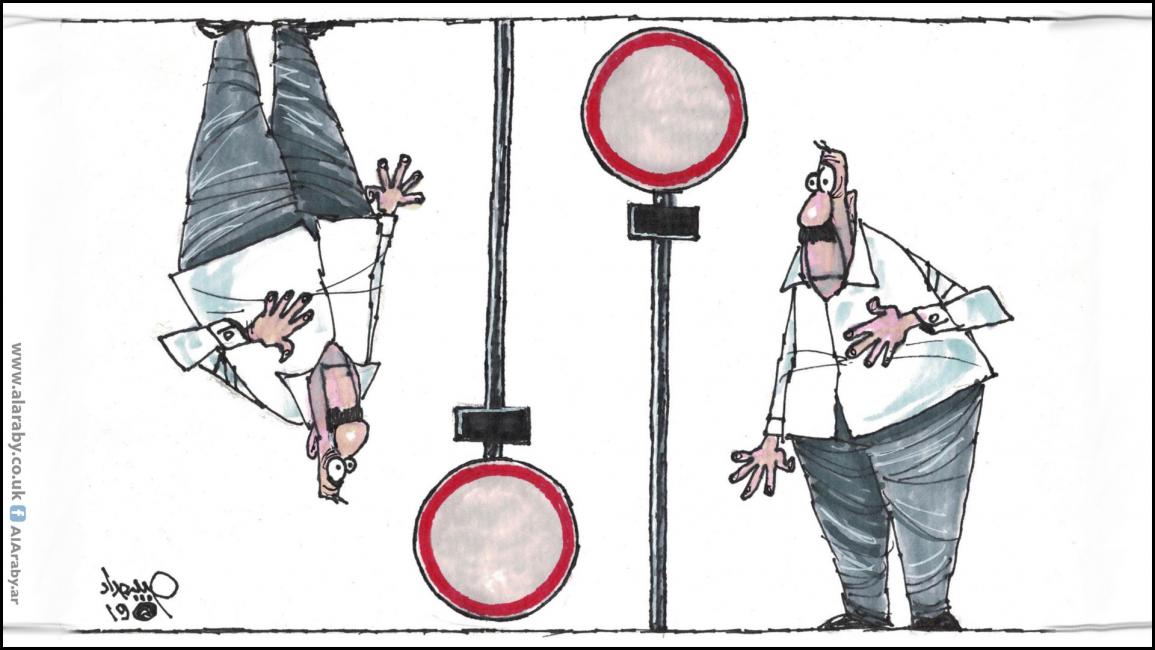

المجتمع الحديث بتعبيرات مارشال بيرمان "أصيل ومنفتح، وليس اقتصادياً فحسب، بل سياسياً

واقتصادياً واجتماعياً أيضا". بالتأكيد، نحن نقف على مسافة من المجتمع المفتوح المعبر عن الحداثة. وفي مثل هذه الأوضاع، هل نرتكب إثماً، وهل ننتمي إلى زمن بائد، في ظل نقاش ما بعد الحداثة القائم في الغرب، والذي أصابتنا عدواه، إذا استعنا بالفيلسوف الألماني، كانط، وقلنا إننا في حاجة إلى التنوير الذي "هو خروج الإنسان من حالة القصور التي يبقى هو المسؤول عن وجوده فيها. والقصور هو حالة العجز عن استخدام الفكر خارج قيادة الآخرين. والإنسان مسؤولٌ عن قصوره، لأن العلّة في ذلك ليست في غياب الفكر، وإنما في انعدام القدرة على اتخاذ القرار وفقدان الشجاعة على ممارسة، من دون قيادة الآخرين، لتكن تلك الشجاعة على استخدام فكرك بنفسك ذلك هو شعار عصر التنوير". أعتقد أن هذا النص يشبهنا إلى حد التطابق.

عملت الحداثة ذات المركزية الأوروبية على اختراق العالم الآخر عبر التجربة الاستعمارية بشكلٍ لا يمكن مقاومته، وفرضت نفسها بصفتها الطريق الوحيد إلى المستقبل أمام هذه الدول. وفرضت هذه الحداثة مفاهيمها في الإطار الكوني، فاستمدّت الثقافات الأخرى مفاهيمها من التجربة الأوروبية للحداثة، فغزت الحداثة الواقع والعقل العربي معاً، كما غزت كل المجتمعات البشرية، وعمل هذا الغزو على تبدل رؤية المجتمعات للعالم. ولكن هذا الغزو في التجربة العربية لم يشكّل قطيعة مع الماضي الذي خيّم بكل ثقله على هذه التجربة، في الوقت الذي كانت فيه القطيعة مع الماضي جوهر التجربة الأوروبية الحداثية، بصفة أن الحداثة تأخذ مشروعيتها من المستقبل، وليس من الماضي، فإن إخفاق التجربة العربية لا يعود إلى عدم الأخذ بالحداثة، إنما لسبب معاكس، هو أن الحداثة التي أخذ بها العالم العربي، واستنبتها في تربته، لم تنتج القيم نفسها ولم تؤدِ الوظائف نفسها التي وجدت من أجلها، وكانت منتظرةً منها.

منذ اصطدم العرب بالنموذج الغربي للحداثة، لا يملكون حرية الاختيار بين الأخذ به وتركه، إلا إذا كنا لا نشكل جزءاً من هذا العالم، ونعيش في جزيرةٍ معزولة. لقد فرض النموذج الغربي نفسه منذ بداية التوسع الاستعماري الأوروبي. ومنذ القرن التاسع عشر، فرض نفسه نموذجا عالميا. فرض هذا النموذج الحضاري نفسه علينا بوسائله هو. هكذا وجد العرب أنفسهم، كما وجدت الشعوب المستعمرة كلها نفسها، أمام عملية "تحديث" كولونيالية لبعض القطاعات في المجتمع، وهي تلك التي تهم المستعمر أكثر من غيرها. عملية "تحديث" لم تستنبت أسسها في الداخل، بل نقلت من الخارج جاهزة، وغرست غرساً، بالإغراء أو بالقوة، في مجموعة من القطاعات التي أصبحت، بعد الاستقلال، الهياكل الأساسية للدولة الحديثة في بلداننا.

ولد مصطلح الحداثة في التجربة العربية دعوةً إلى تحقيق الانتقال الذي لم ينجز في الواقع

عانت التجربة العربية من ممانعة قطاعات واسعة في مجتمعاتها لغزو الحداثة، وحافظت على طبقاتٍ كثيفة في عمق المجتمع العربي، لم تستطع الحداثة الوصول إليها، ما جعل المجتمع العربي المعاصر غير قادر على التوصل إلى تحقيق حداثة بمعناها الأصيل، كما أنه ليس تقليدياً بكل معنى الكلمة. وكما يشرح المرحوم هشام شرابي، فإنه يعيش في ظل خطابين، ويعاني من الانفصام، خطاب الحقيقة الشاملة الكلية التقليدية، خطاب الحقيقة الحديثة المحدودة. وأنه أصبح عاجزاً عن التعامل مع أيٍّ منهما بشكل عقلاني ومنظم، يمكنه من إرساء علاقته بالماضي أو الحاضر أو المستقبل، من خلال وعي ذاتي مستقل. وبهذا فهو مجتمع متضارب، تحكمه التناقضات على صعيد الفكر، كما على صعيد الممارسة. كما أن ارتكاز عملية التحديث إلى عامل خارجي يؤثر في تطوره الداخلي، فيدفعه إلى التحول، فما أن تنطلق عملية "التحديث" حتى يتشوّه التطور الذاتي الداخلي، فيتخذ شكلاً لم يكتمل نضوجه. ليس هذا التشوّه الملازم لعملية "التحديث" ناتجاً عن تعثر داخلي فقط، بل عن تأثير العامل الخارجي أيضاً. وفي ظل هذا العامل الخارجي، يشكل نجاح عملية التحديث نفسها إعاقةً متى جرت تلك العملية في إطار التبعية والخضوع. ولأن أوروبا كانت السبّاقة إلى التحديث، ففيها فقط كان التحوّل إلى الحداثة ذاتياً، وبالتالي أصيلاً. وفي كل الثقافات الأخرى، جرى التحديث في ظل أوضاع تبعيةٍ أدّت إلى حداثة مشوّهة زائفة. التناقض الداخلي والتبعية الخارجية دفعا الحضارات غير الأوروبية إلى اتخاذ أنماط مشوّهة مختلفة من النمو التحديثي. وفي مثل هذا التشوّه، تتعايش التقليدية الأصيلة وأشكال من الحداثة، بالقدر نفسه الذي تغيب فيه هذه التقليدية، وتغيب الحداثة الحقة. ويعبر عن ذلك استمرار القيم التقليدية، والممارسة الصنمية للحداثة. وهنا يصبح التشكيل الاجتماعي يعاني انفصاماً حضارياً، حسب شرابي.

المجتمع الحديث بتعبيرات مارشال بيرمان "أصيل ومنفتح، وليس اقتصادياً فحسب، بل سياسياً