22 مارس 2024

شقوق في جدران الديمقراطية الأميركية

شقوق في جدران الديمقراطية الأميركية

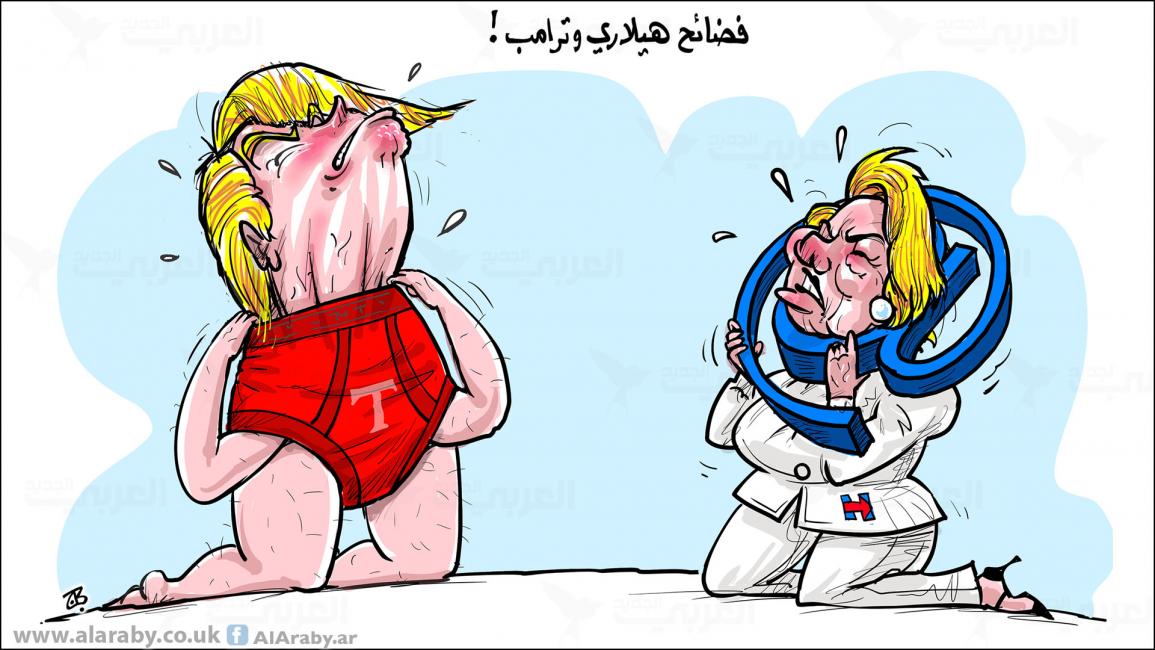

مشهد سوريالي هي الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يغيب كثير من قوانين المنطق، وبسقط كثير من القيم والأعراف الأميركية، حتى أنك لتخال أنك تتابع انتخابات في واحدةٍ من دول "العالم الثالث"، لا في دولة تمجد نفسها على أنها أعرق ديمقراطية في "العالم المتحضر". سريالية المشهد لا تنحصر في أن المُرَشَّحَيْنِ الرئيسين، هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، أقل المرشحين لمنصب الرئاسة شعبيةً في الثلاثين سنة الماضية، بل إنها تطاول، أيضا، أسس النظام الديمقراطي الأميركي، وحيادية أجهزة الدولة انتخابيا. تظهر استطلاعات الرأي أن النظرة الشعبية السلبية لكلا الشخصين تصل إلى حدود الستين في المائة، في حين أنه في الثلاثين سنة الماضية، على الأقل، لم يحصل أن كان مُرَشَّحو الحزبين معاً بهذا الحضيض الشعبي، فعلى الأقل كان هناك دائما واحد من المُرَشَّحَيْنِ يحظى بنظرة إيجابية أكثر من الآخر. أما في انتخابات عام 2016، فإن منطق "أقل الضررين" ليس تعبيرا مجازيا، وإنما هو حقيقة واقعة، يصوّت أغلب الأميركيين على أساسه.

إذن، كنا نظن أن المفارقة في هذه الدورة الانتخابية تتمثل في الخيار المُرِّ بين كلينتون المتهمة، وزوجها، الرئيس السابق، بيل كلينتون، بالكذب والخداع ومحاولة التملص من مسؤولية أفعالهم دوما، وبين ترامب، الذي يعيش البذاءة قولاً وفعلا، ولا يعترف بأي رادع في ذلك. أيضا، كنا نظن أن هذه الانتخابات ستعكس معضلاتٍ مركزية تعصف بالمزاج الشعبي العام تتعلق بهوية المجتمع وثقافته ونسيجه، وكذلك بشكل الدولة وعلاقة الحكومة الفيدرالية بالسلطات الولائية والمحلية، فضلا عن طبيعة منظومة القيم التي تتعرض اليوم لإعادة صياغة جذرية، كما في تشريع زواج الشواذ جنسيا. ولكن تطورات الأحداث، التي لا تكاد تقف عند حد في هذه الانتخابات، تنبئنا اليوم أن النظام السياسي الأميركي نفسه يفقد بريقه، وفاعليته، وقدرته على استيعاب التناقضات الكبيرة التي أبرزت بعضها انتخابات عام 2016.

إعلان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف. بي. آي)، جيمس كومي، يوم الجمعة

(28/10)، أي قبل أحد عشر يوما من الانتخابات الرئاسية، عن أن محققيه وجدوا إيميلات أخرى مرتبطة بقضية استخدام كلينتون خادم إنترنت وبريدا إلكترونيا خاصين، لا يمكن النظر إليه فقط من زاوية مخالفته القواعد الناظمة لعمل أجهزة الدولة في فترة الانتخابات، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك ليشير إلى تشققات تتضاعف في جدران النظام السياسي الأميركي ككل. فالأصل، حسب القواعد الناظمة لعمل المكتب، أنه لا يعلق على تحقيق لا زال سارياً، كما أنه لا يعلق أبدا في فترة انتخابات، من باب الالتزام بالحيادية ولعدم الظهور بمظهر الذي يحاول التأثير على سير العملية الانتخابية ونزاهتها، والأهم من ذلك، احتراما لمبدأ الفصل بين الوظائف والأدوار، حيث إن دور مكتب التحقيقات تحقيقي، في حين أن الادعاء هو من يوّجه الاتهامات ويقاضي المتهمين أمام المحاكم. كل ذلك أهمله كومي، فهو نصب مكتبه في هذه القضية، محققاً، ومدعياً، بل وحتى قاضياً، ذلك أنه عمليا أضرَّ بحملة كلينتون الانتخابية لصالح حملة ترامب، كما تظهر استطلاعات الرأي التي جرت في اليومين الماضيين، على الرغم من أن الإيميلات محل النظر مرتبطة بمساعدة كلينتون، كما أنه لم يتم بعد، تحديد ما إذا كانت تلك الإيميلات تدخل ضمن التصنيف السري أم لا. ببساطة، أسقط إعلان كومي كل المعايير والقواعد الناظمة لعمل مكتبه، وتدخل مباشرة في عملية انتخابية، بشكل قد يؤثر على نزاهتها، وهو ما استلزم انتقادات واسعة وجهت له، من مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة العدل الأميركية، ضمنهم جمهوريون.

ملابسات إعلان كومي كثيرة، وهو لا يعدم مبررات وحججا لفعلته تلك، منها أنه وعد الكونغرس بإبلاغه في حال استجد جديد بعد أن برأ ساحة كلينتون في يوليو/ تموز الماضي من أي فعل جنائي في موضوع الخادم والإيميلات، غير أن هدف هذا المقال ليس الاستغراق في الفعل ذاته، بقدر ما هو في تسليط بعض الضوء على ما يمثله. عندما تسمع بعض كبار الديمقراطيين يُذَكِّرونَ بأن كومي جمهوري، وبأن مكتبه رفض قبل أشهر إعلان أي نتائج عن تحقيقاته في علاقات مفترضة بين حملة ترامب، أو أشخاص مرتبطين بها، وبين روسيا أو ويكيليكس، المتهمين بقرصنة مواقع الحزب الديمقراطي الإلكترونية وبعض إيميلات مساعدي كلينتون، وكذلك بعض الأنظمة الانتخابية الأميركية، فلا شك أن هذا مدعاة لقلق كبير. فنحن

اليوم وكأننا أمام اتهام يوجه في دولة "عالم ثالث" لأجهزة الأمن بالتدخل في الانتخابات لصالح طرف ضد آخر. أيضا، عندما لا يتردد مراقبون أميركيون في القول إن إعلان كومي يبدو محاولة لإنقاذ حملة ترامب التي كانت تترنح تحت وطأة فضائح التسجيلات البذيئة، فإن مثل هذا الاتهام لابد أن يطلق أجراس الإنذار في واشنطن. أبعد من ذلك، عندما تفقد السلطة السياسية المُنْتَخَبَةِ السيطرة على الأجهزة الأمنية التي الأصل أنها تحت إمرتها، كما يفترض النظام الديمقراطي، فإن الأمور تكون قد بلغت مبلغا خطيرا. ولا يجدي هنا أحد مسوغات كومي بأنه خشي تمردا داخل (أف. بي. آي) إن لم يعلن عن الإيميلات الجديدة المكتشفة، على أساس أن ذلك سينظر له على أنه محاباة لكلينتون، فالأصل أن القانون والقواعد الناظمة، في الأنظمة الديمقراطية، هي من تحكم لا تَبَرُّمُ العاملين على حفظ الأمن والنظام العام. بل إن كومي نفسه يبدو كأنه غير مكترث بالأمر كله، حيث نشر مكتبه بعد أيام من عاصفة إعلانه غير المسبوق وثائق حول التحقيق في قضية عفو رئاسي، جدلي، أصدره بيل كلينتون عام 2001.

باختصار، تتوسع الشقوق في جدران الديمقراطية الأميركية اليوم وتتعمق أكثر وتبدو أشد وضوحا للعيان. هذه الشقوق موجودة منذ تأسيس الجمهورية نفسها عام 1776، وذلك عندما قامت على معادلة الأحرار والعبيد، مرورا بسطوة المال وجماعات الضغط، وهيمنة حزبين عقوداً طويلة على تفاعلاتها، وتقاسمهما للنفوذ، حتى في المؤسسة القضائية. الأخطر من هذا النظام الذي يصفه ترامب بأنه "مزور"، أن الشعب الأميركي نفسه هو من يقاوم تغيير أسسه المختلة، وإلا فكيف نفسر أن الخيار المطروح اليوم في الانتخابات هو بين كابوسين، هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب؟

إذن، كنا نظن أن المفارقة في هذه الدورة الانتخابية تتمثل في الخيار المُرِّ بين كلينتون المتهمة، وزوجها، الرئيس السابق، بيل كلينتون، بالكذب والخداع ومحاولة التملص من مسؤولية أفعالهم دوما، وبين ترامب، الذي يعيش البذاءة قولاً وفعلا، ولا يعترف بأي رادع في ذلك. أيضا، كنا نظن أن هذه الانتخابات ستعكس معضلاتٍ مركزية تعصف بالمزاج الشعبي العام تتعلق بهوية المجتمع وثقافته ونسيجه، وكذلك بشكل الدولة وعلاقة الحكومة الفيدرالية بالسلطات الولائية والمحلية، فضلا عن طبيعة منظومة القيم التي تتعرض اليوم لإعادة صياغة جذرية، كما في تشريع زواج الشواذ جنسيا. ولكن تطورات الأحداث، التي لا تكاد تقف عند حد في هذه الانتخابات، تنبئنا اليوم أن النظام السياسي الأميركي نفسه يفقد بريقه، وفاعليته، وقدرته على استيعاب التناقضات الكبيرة التي أبرزت بعضها انتخابات عام 2016.

إعلان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف. بي. آي)، جيمس كومي، يوم الجمعة

ملابسات إعلان كومي كثيرة، وهو لا يعدم مبررات وحججا لفعلته تلك، منها أنه وعد الكونغرس بإبلاغه في حال استجد جديد بعد أن برأ ساحة كلينتون في يوليو/ تموز الماضي من أي فعل جنائي في موضوع الخادم والإيميلات، غير أن هدف هذا المقال ليس الاستغراق في الفعل ذاته، بقدر ما هو في تسليط بعض الضوء على ما يمثله. عندما تسمع بعض كبار الديمقراطيين يُذَكِّرونَ بأن كومي جمهوري، وبأن مكتبه رفض قبل أشهر إعلان أي نتائج عن تحقيقاته في علاقات مفترضة بين حملة ترامب، أو أشخاص مرتبطين بها، وبين روسيا أو ويكيليكس، المتهمين بقرصنة مواقع الحزب الديمقراطي الإلكترونية وبعض إيميلات مساعدي كلينتون، وكذلك بعض الأنظمة الانتخابية الأميركية، فلا شك أن هذا مدعاة لقلق كبير. فنحن

باختصار، تتوسع الشقوق في جدران الديمقراطية الأميركية اليوم وتتعمق أكثر وتبدو أشد وضوحا للعيان. هذه الشقوق موجودة منذ تأسيس الجمهورية نفسها عام 1776، وذلك عندما قامت على معادلة الأحرار والعبيد، مرورا بسطوة المال وجماعات الضغط، وهيمنة حزبين عقوداً طويلة على تفاعلاتها، وتقاسمهما للنفوذ، حتى في المؤسسة القضائية. الأخطر من هذا النظام الذي يصفه ترامب بأنه "مزور"، أن الشعب الأميركي نفسه هو من يقاوم تغيير أسسه المختلة، وإلا فكيف نفسر أن الخيار المطروح اليوم في الانتخابات هو بين كابوسين، هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب؟